– Policy Brief

Warum aus gesamtwirtschaftlicher Sicht weitgehende gesundheitspolitische Massnahmen in der aktuellen Lage sinnvoll sind

Download Policy Brief PDF

Wirtschaftliche Analyse der bisher getroffenen Massnahmen

Auf Anfrage des Bundes führte die Task Force eine detaillierte wirtschaftliche Analyse der Notwendigkeit und der Folgen der im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie getroffenen Massnahmen durch. Eine Zusammenfassung wird hier präsentiert.

Das vorliegende Dokument erläutert, warum die Ökonominnen und Ökonomen der Task Force sowohl die gegenwärtigen gesundheitspolitischen Massnahmen (bis 17. Januar 2021) als auch die von der Task Force Ende letzten Jahres empfohlene Ausweitung der Massnahmen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unterstützen. Die folgenden Punkte fassen die Ergebnisse unserer Analyse zusammen.

- Die Spitalkapazitäten sind stark ausgelastet, die Übersterblichkeit ist markant und die relativ rasche Impfung zunächst der vulnerablen Personen und später der gesamten Bevölkerung ist absehbar. In dieser Situation ist die Dauer weitgehender gesundheitspolitischer Massnahmen beschränkt, und diese weisen ein besonders gutes Kosten-Nutzenverhältnis auf.

- In der aktuellen Lage gibt es zwei Gründe, warum auch aus ökonomischer Sicht weitgehende gesundheitspolitische Massnahmen angebracht sind: Erstens führt die Übersterblichkeit zu hohen Kosten, selbst wenn ein drohender Kollaps des Gesundheitssystems vermieden werden kann. Auch unter konservativen Annahmen übersteigt – dank der gewonnenen Lebensjahre – der in Geldwerte umgerechnete gesundheitliche Nutzen weitergehender Lockdown- Massnahmen gemäss unserer Schätzung die wirtschaftlichen Kosten (verminderte Wertschöpfung) solcher Massnahmen, und dies je nach Wirksamkeit und Ausgestaltung der Massnahmen möglicherweise stark.

Zweitens droht wegen den ansteckenderen Mutationen des Virus eine Überbelastung der Spitalkapazitäten und ein deutlicher Anstieg der Krankheits- und Todesfälle. In diesem Fall ist dieses Kosten-Nutzenverhältnis von wirksamen Lockdown-Massnahmen noch einmal deutlich besser.

- Die privatwirtschaftlichen Kosten von gesundheitspolitischen Massnahmen sind geringer je stärker die Einkommensausfälle kompensiert werden. Der Zustand der Schweizer Staatsfinanzen und das niedrige Zinsniveau erlauben eine weitgehende Kompensation, zumal die Überbrückungszeit bis zur Massenimpfung nun absehbar ist.

- Ein sehr hoher ökonomischer (wie auch gesundheitlicher und politischer) Nutzen wird durch eine Beschleunigung der Impfungen erreicht. Jeder Tag, an dem die Schweiz die Herdenimmunität früher erreicht, reduziert die inländischen Wertschöpfungsverluste substanziell.

Summary of request/problem

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2020 folgendes Anliegen formuliert: «Das EDI wird beauftragt, dem Bundesrat bis am 13. Januar 2021 eine volkswirtschaftliche Analyse der Taskforce über die Notwendigkeit und die Konsequenzen der bisher beschlossenen Massnahmen vorzulegen.»

Die Task Force hat dem Bundesrat seine Einschätzung am 7. Januar 2021 vorgelegt; dieser Policy Brief ist eine überarbeitete Version, welche insbesondere die Hintergründe der Kalkulationen genauer erläutert; an den verwendeten Daten und Annahmen wurde gegenüber der ursprünglichen Version nichts verändert.1

Executive summary

Das vorliegende Dokument erläutert, warum die Ökonominnen und Ökonomen der Task Force sowohl die gegenwärtigen gesundheitspolitischen Massnahmen (bis 17. Januar 2021) als auch die von der Task Force Ende letzten Jahres empfohlene Ausweitung der Massnahmen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unterstützen.

Die folgenden Punkte fassen die Ergebnisse unsere Analysen zusammen:

- Die Spitalkapazitäten sind stark ausgelastet, die Übersterblichkeit ist markant und die relativ rasche Impfung zunächst der vulnerablen Personen und später der gesamten Bevölkerung ist absehbar. In dieser Situation ist die Dauer weitgehender gesundheitspolitischer Massnahmen beschränkt, und diese weisen ein besonders gutes Kosten-Nutzenverhältnis auf.

- In der aktuellen Lage gibt es zwei Gründe, warum auch aus ökonomischer Sicht weitgehende gesundheitspolitische Massnahmen angebracht sind:

- Erstens führt die Übersterblichkeit zu hohen Kosten, selbst wenn ein drohender Kollaps des Gesundheitssystems vermieden werden kann. Auch unter konservativen Annahmen übersteigt – dank der gewonnenen Lebensjahre – der in Geldwerte umgerechnete gesundheitliche Nutzen weitergehender Lockdown-Massnahmen gemäss unserer Schätzung die wirtschaftlichen Kosten (verminderte Wertschöpfung) solcher Massnahmen, und dies je nach Wirksamkeit und Ausgestaltung der Massnahmen möglicherweise stark.

- Zweitens droht wegen der ansteckenderen Mutationen des Virus eine Überbelastung der Spitalkapazitäten und ein deutlicher Anstieg der Krankheits- und Todesfälle. In diesem Fall ist dieses Kosten-Nutzenverhältnis von wirksamen Lockdown-Massnahmen noch einmal deutlich besser.

- Die privatwirtschaftlichen Kosten von gesundheitspolitischen Massnahmen sind geringer je stärker die Einkommensausfälle kompensiert werden. Der Zustand der Schweizer Staatsfinanzen und das niedrige Zinsniveau erlauben eine weitgehende Kompensation, zumal die Überbrückungszeit bis zur Massenimpfung nun absehbar ist.

- Ein sehr hoher ökonomischer (wie auch gesundheitlicher und politischer) Nutzen wird durch eine Beschleunigung der Impfungen erreicht. Jeder Tag, an dem die Schweiz die Herdenimmunität früher erreicht, reduziert die inländischen Wertschöpfungsverluste substantiell.

Einleitung

Die erfreulichen Entwicklungen bezüglich der Verfügbarkeit von wirksamen und sicheren Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 deuten darauf hin, dass das Ende der akuten Phase der Covid-19-Pandemie absehbar ist. Wir müssen voraussichtlich noch wenige Monate überstehen, bis durch die Impfung der am stärksten betroffenen Risikogruppen die Gefahr eines inakzeptablen Kollapses des Gesundheitswesens und hoher Todeszahlen gebannt sein dürfte. Angesichts (i) der hohen Ansteckungszahlen, (ii) eines R-Werts nahe 1, (iii) des bereits stark ausgelasteten Gesundheitswesens, (iv) der zusätzlichen Ansteckungsgefahren durch neue Varianten des Virus, die auch in der Schweiz nachgewiesen wurden, (v) der aus der Kombination dieser Faktoren möglicherweise drohenden Überlastung der Intensivstationen, und (vi) der Übersterblichkeit, besteht jedoch die Gefahr, dass die Schweiz knapp vor dem rettenden Ufer in eine Gesundheitskrise schlittern könnte. Eine solche weitere Verschlechterung der Lage im Gesundheitssektor würde auch den Rest der Volkswirtschaft direkt und teilweise länger andauernd treffen (Konsum, Investitionen, Produktion, Reputation). Gesellschaftliche Auswirkungen, z.B. der Verlust des Vertrauens in Regierung und Behörden, können eine solche Negativspirale noch verstärken.

Vor diesem Hintergrund sind in einer gesamtwirtschaftlichen Güterabwägung nicht nur die bis zum 17. Januar bestehenden, sondern auch weiterreichende gesundheitspolitische Massnahmen bis hin zu einem Lockdown wie im März/April 2020 angezeigt. Die Kosten solcher absehbar zeitlich limitierten Massnahmen sind im Vergleich zum Nutzen – der Verhinderung eines Notstandes in der Gesundheitsversorgung und einer vermeidbaren Übersterblichkeit – relativ gering; die mit einer solchen Strategie notwendigerweise einhergehenden Kompensationszahlungen an betroffene Arbeitnehmende wie auch Arbeitgebende sind eine gute Investition. Entscheidend für die Überschaubarkeit der Kosten ist, dass möglichst rasch eine breite Impfaktion zunächst für die Vulnerablen und gleich anschliessend für den Rest der Bevölkerung durchgeführt wird; hier sind zusätzliche Ressourcen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ausserordentlich gut eingesetzt.

Dieses Dokument ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 1 erläutert, wieso sich die Lage zum Jahresbeginn anders präsentiert als im vergangenen Herbst. Abschnitt 2 diskutiert, wie die drohende Überlastung des Gesundheitssystems den allfälligen Zielkonflikt zwischen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Kosten weiter relativiert. Abschnitt 3 zeigt anhand einer quantitativen Abschätzung, dass die Kosten der aktuellen Übersterblichkeit in der Schweiz hoch sind, so dass weitergehende Massnahmen gegenüber den am 22. Dezember umgesetzten Schritten rechtfertigten, auch wenn das Gesundheitssystem nicht in die Überlastung kippen sollte. Abschnitt 4 wiederholt den von der Task Force schon an anderer Stelle ausgeführten Grundsatz, dass die gesundheitspolitisch motivierten Einschränkungen substanzielle Kompensationsmassnahmen an wirtschaftlich Betroffene rechtfertigen. Schliesslich wird in Abschnitt 5 die grosse wirtschaftliche Bedeutung einer möglichst raschen und umfassenden Impfkampagne erläutert.

1. Was ist heute anders als im Herbst?

Nach dem im internationalen Vergleich erfolgreichen und teilweise auf Selbstverantwortung bauenden Massnahmenpaket im Frühjahr wurden in der Schweiz sehr rasch weitgehende Öffnungsschritte unternommen. Bis weit in den Herbst hinein schienen die Fallzahlen auf den ersten Blick eine auf geringe Restriktionen bauende Strategie zu rechtfertigen. Der R-Wert stieg allerdings bereits im Sommer wieder über 1 an. Im Verlaufe des Novembers bis heute haben sich drei Dinge grundlegend geändert. Erstens wechselten wir schnell in Richtung einer Situation mit stark ausgelastetem Gesundheitssystem und markanter Übersterblichkeit. Zweitens gab es die sehr guten Nachrichten über die rasche Entwicklung von wirksamen Impfstoffen. Drittens droht die Ausbreitung von Virusvarianten mit höherer Übertragbarkeit. Aus diesen Gründen stellt sich ein allfälliger Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit heute anders dar. Eine etwas liberalere Haltung bei den gesundheitspolitischen Massnahmen hat in der jetzigen Lage rasch den Preis einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit eines dramatischen Zusammenbruchs des Gesundheitssystems und eines weiteren Anstieges der bereits signifikanten Übersterblichkeit. Aus individueller Sicht steigen zudem steigen die Kosten einer Erkrankung, je näher der Zeitpunkt einer möglichen Impfung rückt. Für individuelle Menschen und ihre Angehörigen wäre es besonders tragisch, kurz vor der schützenden Impfung zu erkranken und unter Umständen zu sterben. Weitergehende gesundheitspolitische Massnahmen haben auch aus diesem Grund an Attraktivität gewonnen.

Wie stark sich weitgehende gesundheitspolitische Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirtschaftlich lohnen, hängt von verschiedenen Faktoren ab: erstens von der Auslastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivstationen, und dem Grad der Übersterblichkeit, zweitens vom Niveau und der Dynamik der Ansteckungszahlen, drittens von der voraussichtlichen Dauer und Wirksamkeit der gesundheitspolitischen Massnahmen, und viertens vom fiskalischen Potential, Entschädigungsmassnahmen für von den Einschränkungen Betroffene zu leisten.

Werden diese Faktoren mit der heutigen Situation in der Schweiz konfrontiert ist klar, dass – Stand Anfang 2021 – die Voraussetzungen für weitgehende gesundheitspolitische Massnahmen geradezu idealtypisch erfüllt sind:

- Starke Auslastung der medizinischen Kapazitäten und im internationalen Vergleich hohe Übersterblichkeit.

- Sehr hohe Ansteckungszahlen, kombiniert mit einem R-Wert nahe 1 in allen Kantonen; Gefahr, dass die Mutationen des Virus diesen Wert bald nach oben drücken könnten.

- Anlaufende Impfkampagne mit der Aussicht, die besonders Vulnerablen und später die gesamte Bevölkerung in relativ naher Zukunft impfen zu können.

- Tiefe Staatsschuldenquote, grosser Angebotsüberhang auf dem Kapitalmarkt, und bisher im internationalen Vergleich moderate Kosten der Pandemiebekämpfung.

Wird die aktuelle Situation mit derjenigen im Frühjahr verglichen, liegen heute wohl noch stärkere Gründe für weitergehende gesundheitspolitische Massnahmen vor als damals. Insbesondere reduziert die absehbare Kürze der Massnahmendauer die Kosten, und der aktuelle Zustand der Gesundheitsversorgung erhöht den Nutzen im Vergleich zum Frühjahr.

2. Die Auslastung des Gesundheitssystems und dessen Relevanz für Zielkonflikte zwischen Gesundheit und Wirtschaft

3. Die Kosten und Nutzen von weitergehenden Massnahmen hinsichtlich der Reduktion der Übersterblichkeit

Kosten und Nutzen weitergehender Massnahmen monetär zu bewerten ist ausserordentlich schwierig und beruht notwendigerweise auf starken Annahmen. Kaum monetisieren lässt sich das Risiko eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems, also der ersten Gefahr, die in der aktuellen Lage besteht. Für die zweite Gefahr, die der anhaltenden Übersterblichkeit, lassen sich aber gewisse Abschätzungen vornehmen.

Im Folgenden zeigen wir auf, mit welchen Parametern sich Kosten und Nutzen von weitergehenden Massnahmen grob quantitativ abschätzen lassen. Dabei ziehen wir einerseits sowohl die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 als auch die neusten Erkenntnisse während der zweiten Welle heran, um eine Bandbreite der wahrscheinlichen Einbussen der Wertschöpfung (wirtschaftliche Kosten) zu ermitteln, die im Falle zusätzlicher gesundheitspolitischer Massnahmen entstehen würden. Andererseits stützen wir uns auf die Angaben von EpidemiologInnen, um abzuschätzen, wie sich weitere Massnahmen und deren Dauer auf die Anzahl der Infektionen und der Todesfälle und schliesslich den gesundheitlichen Nutzen auswirken können.

Zu betonen ist, dass solche Szenarien (epidemiologisch und wirtschaftlich) immer mit grosser Unsicherheit behaftet sind, was sich bereits an den grossen Bandbreiten der Schätzungen zeigt. Des Weiteren beruhen unsere Schätzungen auf der Grundannahme, dass die Epidemie beherrschbar bleibt und die Schweiz nicht in ein Szenario gerät, bei dem stark ansteigende Infektionszahlen (zum Beispiel auf Grund von ansteckenderen Virus-Mutationen) zu einer katastrophalen Überlastung des Gesundheitssystems führen. In diesem Sinne müssen die Schätzungen als konservativ betrachtet werden, da sie solche Risikoszenarien nicht berücksichtigen.

Man beachte weiter, dass wir die Kosten und Nutzen weiterer Massnahmen nur in einer engen Weise bewerten können. Wir berücksichtigen Wertschöpfungsverluste in der Wirtschaft, sowie die in der Schweiz geläufigen Schätzungen zum Wert von geretteten Lebensjahren. Nicht berücksichtigt ist die individuell empfundene Verminderung der Lebensqualität durch Einschränkungen eines Lockdowns, aber auch die Verbesserung der Lebensqualität wenn eine erfolgreiche Reduktion der Infektionen für geringere Unsicherheit und weniger Angst um das Leben von nahestehenden Personen sorgt. Darüber hinaus ist schwer abzuschätzen, wie hoch der zumindest vorübergehende Verlust an Lebensqualität für die Infizierten ist, die nicht an der Virusinfektion sterben, und wie gross die Rehabilitationskosten für das Gesundheits- und Sozialsystem sind. Auch die Folgekosten durch «Longcovid» (Gesundheitskosten, (Teil-)Invalidität) sind noch kaum abzuschätzen.

Annahmen der berechneten Szenarien

Es wäre verlockend, eine Welt mit Massnahmen mit einer Welt ohne Virus zu vergleichen. Aber diese Wahl haben wir nicht. Wir müssen uns entscheiden zwischen einer Welt mit einem Virus und strengen Massnahmen und einer Welt mit einem Virus und weniger strengen Massnahmen. Unser Referenzszenario geht davon aus, dass die am 22. Dezember implementierten gesundheitspolitischen Massnahmen beibehalten und die Infektions- und Todeszahlen konstant bleiben. Wir vergleichen diese Situation mit der Einführung von strengeren Massnahmen analog zum Lockdown vom Frühjahr 2020 und schätzen den potenziellen Nutzen dieser Massnahmen im Hinblick auf eine Reduzierung Corona-bedingter Todesfälle, sowie die zusätzlichen Kosten solcher Massnahmen für die Wirtschaft.

Unser Referenzszenario geht davon aus, dass der Reproduktionswert des Virus in den nächsten vier Monaten konstant bei R=1 bleibt. In diesem Fall liegt die Anzahl der Todesfälle in den nächsten vier Monaten konstant beim Status quo (etwa 80 Todesfälle pro Tag).

Das Alternativszenario geht davon aus, dass vorübergehende strengere Massnahmen analog zum Lockdown vom Frühjahr 2020 zur Anwendung kommen. Die ungewisse Intensität bzw. Effektivität eines Lockdowns berücksichtigen wir, indem wir im Alternativszenario die Halbwertszeit bezüglich der Anzahl der Todesfälle entweder auf 2 Wochen (R=0.78; Wirksamkeit der Massnahmen «hoch») oder auf 4 Wochen (R=0.9; Wirksamkeit der Massnahmen «tief») setzen.6

Der Nutzen: Gerettete Lebensjahre und ihre monetäre Bewertung

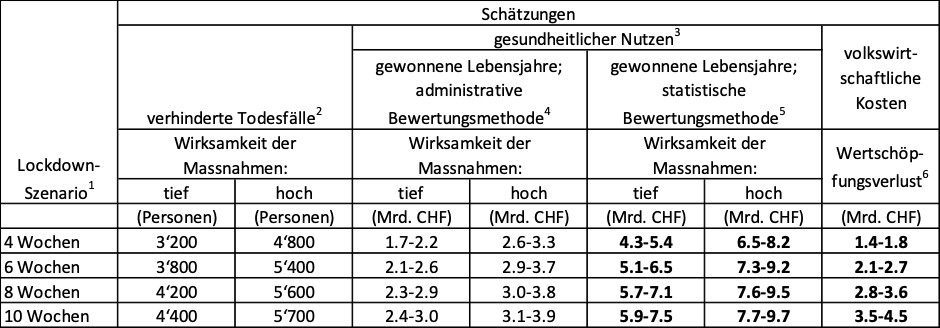

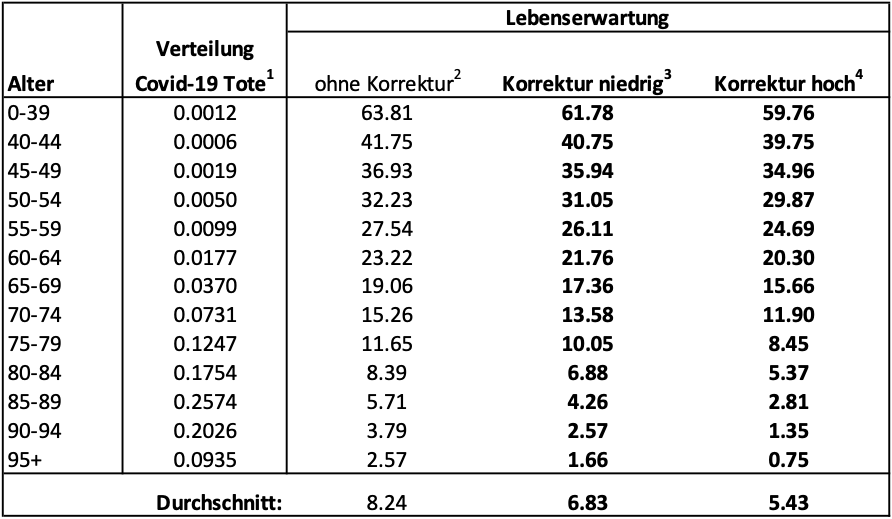

Tabelle 1 in Anhang zeigt die Anzahl der Todesfälle in den nächsten 4 Monaten, die durch einen Lockdown von 4 bis 10 Wochen vermieden werden könnten. Je nach Dauer und Wirksamkeit des Lockdowns würde diese Zahl unter den obigen Annahmen zwischen 3’200 und 5’700 Personen liegen. Setzt man die durchschnittliche erwartete weitere Lebensdauer an der Menschen, die zurzeit in der Schweiz an COVID- 19 sterben (ca. 5.4 bis 6.8 Jahre, siehe Anhang 2), so ergibt sich im höheren Fall ein gesundheitlicher Nutzen von etwa 30’900 bis 38’900 gewonnenen Lebensjahren, im niedrigeren Fall von etwa 17’400 bis 21’900 gewonnen Lebensjahren.

Obwohl es ethisch schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, einem Menschenleben einen monetären Wert beizumessen, haben ÖkonomInnen und JuristInnen in der Vergangenheit verschiedene Methoden entwickelt, um den Wert eines «statistischen Lebens» zu berechnen. Diese Methoden bewerten indirekt, wie viel es für Menschen und die Gesellschaft wert ist, das Sterblichkeits- oder Krankheitsrisiko zu reduzieren. Dieser Ansatz wird heute als Standard in der Regulierungspolitik verwendet und wird auch regelmässig bei der Zulassung neuer Medikamente und medizinischer Interventionen eingesetzt.

In der Literatur gibt es verschiedene Schätzungen des Wertes eines statistischen Lebens, aber hier orientieren wir uns an zwei Werten, die in der Schweiz anerkannt oder durch die Rechtsprechung definiert sind. Erstens verwenden wir in einem «administrativen» Ansatz den Geldwert von CHF 100’000 als «angemessene» medizinische Kosten pro gewonnenem Lebensjahr gemäss einem Bundesgerichtsurteil von 2010.7 Zweitens verwenden wir in einem «statistischen» Ansatz den monetären Wert von CHF 250’000 eines Lebensjahres gemäss dem «Value of Statistical Life»-Ansatz, wie er vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE empfohlen wird als Richtwert für die Zahlungsbereitschaft für die Verminderung von Unfall- und Gesundheitsrisiken in der Schweiz angewendet wird.8 Zu bedenken ist dabei, dass wir in dieser Berechnung nur die Kosten von Todesfällen, nicht aber die Kosten von gesundheitlichen Problemen von Überlebenden einer Covid-19-Erkrankung einbeziehen.

Mit diesen Werten erhält man verschiedene untere und obere Grenzen für eine monetäre Bewertung der vermiedenen Todesfälle und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Wenn die vermiedenen Todesfälle zu einem niedrigen Kostensatz bewertet werden, dann resultiert je nach Wirksamkeit der Massnahmen für einen Lockdown von 4 Wochen Dauer ein Wert von 1.7 bis 3.3 Mrd. CHF an gesundheitlichem Nutzen für vermiedene Todesfälle. Wenn dagegen der höhere Ansatz für den Wert von Lebensjahren herangezogen wird, so liegt der gesundheitliche Wert eines Lockdowns von 4 Wochen im Hinblick auf vermiedene Todesfälle zwischen 4.3 und 8.2 Mrd. CHF.

Je länger ein Lockdown dauert, desto grösser wird die Zahl der vermiedenen Todesfälle und der Wert der vermiedenen gesundheitlichen Schäden. Der Grenznutzen eines Lockdowns nimmt jedoch mit der Dauer der Massnahmen ab; d.h. der zusätzliche Nutzen in Form von Anzahl oder äquivalentem Geldwert der vermiedenen Todesfälle verringert sich mit jeder zusätzlichen Woche des Lockdowns.

Die wirtschaftlichen Kosten

Mit Hilfe von Daten und Analysen der KOF (ETH Zürich) versuchen wir abzuschätzen, wie hoch die zusätzlichen Einkommensverluste sein könnten, die mit solchen strengeren Massnahmen einhergehen würden. Weil nur die zusätzlichen Effekte eines weitergehenden Lockdowns modelliert werden, wird die Auslandsnachfrage nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie die Einkommensausfälle, die durch das bereits vorhandene Verhalten der Bevölkerung und die seit dem 22.12.2020 geltenden Massnahmen verursacht werden. Es wird also davon ausgegangen, dass Massnahmen innerhalb der Schweiz keine wesentliche Wirkung auf die Auslandsnachfrage haben, und dass das Bevölkerungsverhalten zwischen dem Basis- und Alternativszenario konstant bliebe. Unser Alternativszenario nimmt an, dass zu den seit 22.12.2020 gültigen Massnahmen weitere einschneidende Einschränkungen ähnlich wie im Frühjahr 2020 hinzukommen. Die wirtschaftlichen Kosten beziehen sich ausschliesslich auf die zusätzlichen kurzfristigen Wertschöpfungsverluste, die durch die Erweiterung von Eindämmungsmassnahmen entstehen.

Die KOF schätzt somit den zusätzlichen Verlust an wirtschaftlicher Wertschöpfung in der Schweiz bei einem strengeren Lockdown auf zirka 1.4-1.8 Mrd. CHF pro Monat. Die Kostenspanne widerspiegelt unter anderem die Unsicherheit der Wertschöpfungsausfälle im Detailhandel, die teilweise durch steigende Online-Verkäufe wettgemacht werden dürften. Zudem ist nicht klar, ob im Hinblick auf Schutz- und Hygiene-Massnahmen auf gewisse Schliessungen in der Unterhaltungsbranche sowie bei persönlichen Dienstleistungen verzichtet werden kann.

Anders als bei den Todesfällen steigen die wirtschaftlichen Kosten zumindest kurzfristig linear mit der Dauer des Lockdowns.

In den Berechnungen nicht berücksichtigte Kosten und Nutzen

Wie bereits angesprochen beruhen die Berechnungen notwendigerweise auf zahlreichen Annahmen. Dazu kommt, dass gewisse Kosten und Nutzen von weitergehenden gesundheitspolitischen Massnahmen sich einer überzeugenden Quantifizierung weitgehend entziehen. Wir diskutieren qualitativ, wie sich die folgenden Aspekte auf unsere Kosten-Nutzen Betrachtung auswirken könnten:

- Zusätzliche Staatsverschuldung

- Psychische Kosten

- Längerfristige gesundheitliche Einschränkungen

- Lerndefizite bei Schülerinnen und Schülern

Was die Staatsverschuldung betrifft, so schätzt die KOF, dass bei einem weitgehenden Lockdown die Verschuldung des Bundes um zusätzliche 1.4 bis 2.8 Mrd. CHF pro Monat ansteigt. Ohne diese zusätzliche Verschuldung wäre der Verlust an Wertschöpfung und Einkommen deutlich höher. In einer Kosten-Nutzen-Betrachtung darf man diese erhöhte Verschuldung jedoch nicht einfach zur Reduktion der Wertschöpfung addieren. Die Staatsschulden führen mittelfristig zu wirtschaftlichen Kosten im Umfang der Zinsen, die auf den zusätzlichen Schulden zu entrichten sind. Auf neu aufgelegte Schweizer Staatsschulden liegen diese Zinsen heute unter null Prozent. Damit die erwarteten Kosten der Schulden tatsächlich bei null liegen, müsste es jedoch möglich sein, die Schulden auch in Zukunft jederzeit zu null Prozent zu erneuern und sie nie zurückzuzahlen. Beides wären Extremannahmen; niemand kann prognostizieren, wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden. Die Entwicklung der Staatsschuldenquote hängt allerdings von der Differenz zwischen der realen Wachstumsrate und den Realzinsen ab: solange Realzinsen unter der Wachstumsrate liegen, sinkt die Schuldenquote ohne zusätzliche Sparanstrengungen oder Steuererhöhungen. Die Vorgaben der Schuldenbremse erfordern aber eine Rückzahlung der Schulden, auch wenn man diese mit entsprechenden Parlamentsbeschlüssen weit in die Zukunft verlegen kann. Insgesamt können die Schulden trotz dem aktuell günstigen Zinsumfeld gewisse längerfristige Kosten verursachen. Diese Kosten sollten jedoch sehr gering ausfallen im Vergleich zu den Wertschöpfungsverlusten, die in unserer Kosten-Nutzen-Rechnung explizit berücksichtigt sind. Bedenkt man ausserdem, dass die Schweiz eine der weltweit tiefsten Staatsschuldenquoten aufweist und auch die Kosten der bisherigen Pandemiebekämpfung im internationalen Vergleich eher tief waren, so ist klar, dass von Seiten der Staatsfinanzen einige weitere Monate zusätzlicher Ausgaben in einer Jahrhundertkrise gut verkraftbar sind.

Kein Zweifel besteht darüber, dass die Pandemie und ihre Bekämpfung bei vielen Menschen substanzielle psychische Kosten verursachen. Diese sind jedoch schwer zu quantifizieren, und es gilt zu beachten, dass staatliche Massnahmen zur Senkung der Infektionszahlen diese Kosten sowohl erhöhen als auch verringern können. Zusätzliche gesundheitspolitische Massnahmen erhöhen die psychischen Kosten dadurch, dass ein Lockdown Vereinsamung schafft sowie Existenzsorgen bei Unternehmen und ihren Mitarbeitenden. Wenn auf Grund der Massnahmen die Infektionszahlen zurückgehen, dann sinken dadurch jedoch auch die psychischen Kosten, die durch die Furcht vor Krankheit und Tod oder die Sorge um erkrankte Familienmitglieder hervorgerufen werden. Ausserdem lässt sich die psychische Belastung der Mitarbeitenden in überlasteten Spitälern oder Heimen reduzieren. Ohne dass sich das quantifizieren liesse, legen diese Erwägungen nahe, dass sich die Kosten und Nutzen zusätzlicher Massnahmen im Hinblick auf die psychische Verfassung der Menschen zumindest teilweise ausgleichen.

Unsere Berechnung des gesundheitlichen Nutzens von Lockdown-Massnahmen basiert auf einer Schätzung der dadurch vermiedenen Todesfälle, bzw. einer monetären Bewertung des vermiedenen Verlustes von Lebensjahren. Sie berücksichtigt nicht explizit, dass die Qualität der Lebensjahre durch längerfristige gesundheitliche Einschränkungen beeinflusst werden kann. Die durch Covid-19 verursachten Todesfälle betreffen oft Menschen, die bereits vorbestehende gesundheitliche Leiden aufweisen. Dementsprechend kann man argumentieren, dass durch gesundheitspolitische Massnahmen Lebensjahre hinzugewonnen werden, die nur eine reduzierte Lebensqualität erlauben. Demgegenüber steht die Beobachtung, dass eine Covid-19-Erkrankung bei einem Teil der Überlebenden länger andauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorruft, die als «Longcovid» beschrieben werden. Da das Virus erst vor etwa einem Jahr erstmals aufgetreten ist, lassen sich die langfristigen Gesundheitsschädigungen sowie die damit verbundenen Kosten jedoch noch kaum überzeugend abschätzen. Weil es bei Covid-19-Erkrankungen viel mehr Überlebende als Verstorbene gibt, können langfristige gesundheitliche Einschränkungen bei einem kleinen Teil der Überlebenden bereits erhebliche Kosten verursachen, die auch im Vergleich mit den Kosten der Todesfälle ins Gewicht fallen.9 Gesundheitspolitische Massnahmen, welche die Zahl der Covid-19 Erkrankungen senken, führen also einerseits zu einem Gewinn von Lebensjahren, deren Qualität bei manchen Menschen durch Vorerkrankungen beeinträchtigt sein werden, andererseits vermeiden sie aber auch eine mögliche längerfristige Verringerung der Lebensqualität und zusätzliche Gesundheitskosten bei Überlebenden einer Covid-19-Erkrankung. Der «statistische» Ansatz, wie er vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE empfohlen wird, könnte auch so interpretiert werden, dass die letztgenannten Gesundheitskosten zumindest teilweise mitberücksichtigt werden und erscheint uns daher realistischer als der «administrative» Ansatz.

Wir klammern zudem Wertschöpfungsverluste durch Covid-19-Tote bewusst aus. Aus einer eng betriebswirtschaftlichen Produktionsperspektive könnte man einwenden, dass Todesfälle von arbeitsfähigen Menschen stärker ins Gewicht fallen als Todesfälle von Menschen im Rentenalter oder mit schweren Behinderungen. Aus einer eng finanzpolitischen Sicht könnte man gar anführen, dass solche Todesfälle die Sozialwerke entlasten. Anderseits gibt es Modelle, die implizieren, dass ältere Menschen eine höhere Zahlungsbereitschaft haben für eine gegebene Verlängerung der Lebenserwartung (Rosen, 1988). Wir folgen der üblichen Annahme, dass der Grenznutzen eines zusätzlichen gesunden Lebensjahrs nicht vom Alter oder Arbeitsmarktstatus abhängt (s. z.B. Viscusi und Aldy, 2003). Dahinter liegt auch ein normativer Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Menschen-Lebensjahre.

Enthält ein Lockdown wie in unseren Berechnungen auch Schulschliessungen oder – genauer – den Übergang zu Onlineunterricht, so entstehen langfristig zusätzliche Kosten in Form einer Reduktion des akkumulierten Humankapitals und einer grösseren Bildungsungleichheit. Das Ausmass dieser Kosten hängt entscheidend und wohl nicht-linear von der Dauer der gesundheitspolitischen Massnahmen ab. Für die hier erwogenen kürzeren Lockdowns dürften sie nicht dominant sein, da gewisse Lernrückstände später auch wieder aufgeholt werden können. Eine explizite Quantifizierung dieser Kosten fällt jedoch schwer.

Vergleich zwischen Kosten und Nutzen

Unsere groben Schätzungen (wie in Anhang 1 näher dargestellt) legen nahe, dass in dieser deterministischen Betrachtung der gesundheitliche Nutzen eines neuerlichen Lockdowns die ökonomischen Kosten in der Regel übertrifft, insbesondere bei einer zeitlich absehbaren Dauer der Massnahmen.

Zum Beispiel: Ein 4-wöchiger Lockdown würde bereits bei einer eher geringen Wirksamkeit der Massnahmen (Szenario «tief» mit R=0.9) einen gesundheitlichen Nutzen zwischen 1.7 und 5.4 Mrd. CHF generieren durch die Verminderung von vorzeitigen Todesfällen, während dieses Szenario mit Kosten zwischen 1.4 bis 1.8 Mrd. CHF an Wertschöpfungsverlusten einhergehen würde. Verwendet man die Mittelwerte dieser Bandbreiten, so entspräche der gesundheitliche Nutzen also mehr als dem Doppelten der wirtschaftlichen Kosten. Bei einer hohen Wirksamkeit der Massnahmen (Szenario «hoch» mit R=0.78) steigt der gesundheitliche Nutzen auf 2.6 bis 8.2 Mrd. CHF, während die Kosten weiterhin im Bereich von 1.4 bis 1.8 Mrd. CHF liegen würden.

Unser Referenzszenario geht gemäss Daten von Anfang Januar von einer konstanten täglichen Zahl von täglich 80 Todesfällen aus. Der geschätzte Nutzen der Massnahmen durch verhinderte Todesfälle würde linear zu- bzw. abnehmen, wenn ein konstant höherer bzw. niedrigerer Wert angenommen würde. Damit das Mittel unserer Schätzungen für den gesundheitlichen Nutzen eines 4-wöchigen Lockdowns (Durchschnitt von niedriger Wirksamkeit von Massnahmen bei geringer Bewertung von Leben, sowie hoher Wirksamkeit und höherer Bewertung) unter den Mittelwert der geschätzten Kosten fällt, müsste die konstante Zahl der täglichen Todesfälle unterhalb von 26 liegen. Laut Daten des BAG lag die Zahl der Todesfälle jedoch an jedem Tag von Anfang November bis Mitte Januar oberhalb dieses Wertes.

Veränderung des Kosten-Nutzen Verhältnisses bei steigenden Ansteckungszahlen

Die obige Kosten-Nutzen-Rechnung geht von einem Referenzszenario aus, in dem die Ansteckungs- und Todeszahlen ohne weitergehende gesundheitspolitische Massnahmen konstant bleiben würden (R=1). Es besteht jedoch die berechtigte Sorge, dass es stattdessen zu einem Anstieg der Fallzahlen kommen könnte. Dies wäre insbesondere der Fall, wenn sich die bereits in der Schweiz festgestellten, leichter übertragbaren neuen Virusmutationen weiter ausbreiten, so wie das bereits in England geschehen ist. Der wissenschaftliche Lagebericht der Swiss Covid-19 Science Task Force vom 29. Dezember 2020 (NCS-TF (2020b)) zeigt, dass je nach Verbreitungsgeschwindigkeit der neuen Mutationen ein massiver Anstieg der Infektionszahlen ab Februar oder März 2021 befürchtet werden muss.

Ein solcher Anstieg der Fallzahlen würde dramatische Konsequenzen haben. Da das Gesundheitssystem bereits in der Nähe seiner Kapazitätsgrenze operiert (mit hoher Belastung für das Gesundheitspersonal sowie dem Aufschieben der Behandlung von gewissen nicht-Covid-19 Patienten), droht bei zusätzlichen Infektionen ein Kollaps des Gesundheitssystems mit erheblich negativen Auswirkungen auf die Volksgesundheit und auf die Wirtschaftstätigkeit. Der Bevölkerung droht in dieser Situation nicht nur eine hohe Ansteckungsgefahr, sondern auch eine ungenügende medizinische Betreuung im Krankheitsfall.

Wie würde sich unsere Kosten-Nutzen-Rechnung verändern, wenn wir dementsprechend von einem Referenzszenario mit ansteigenden anstatt konstanten Todesfällen ausgehen würden? Der gesundheitliche Nutzen von zusätzlichen gesundheitspolitischen Massnahmen ist in diesem Fall deutlich grösser. Das ist deshalb der Fall, weil bei einem Referenzszenario mit einer wesentlich höheren Zahl von Todesfällen jede Massnahme, welche die Todesfälle prozentual reduziert, eine grössere Zahl von Menschleben schützt. Dieser Zusammenhang besteht auch dann, wenn ein Lockdown erfolgt, bevor sich die neuen Virusmutationen stark verbreitet haben. Wenn es zum Beispiel gelingt, die täglichen Todesfälle bis Ende Februar zu halbieren, dann beginnt eine anschliessende prozentuale Zunahme der Todesfälle basierend auf einem kleineren Ausgangsniveau, womit viele vorzeitige Todesfälle vermieden werden.

Bei steigenden Ansteckungszahlen, die vom Gesundheitssystem nicht mehr bewältigt werden können, wird in der Bevölkerung die Angst vor einer Virusinfektion zunehmen. Viele Menschen werden deshalb auch ohne staatliche Verbote selbständig ihre Einkäufe in Läden oder ihre Aufenthalte in Hotels reduzieren. Auf Grund dieser Verhaltensanpassung fallen die zusätzlichen wirtschaftlichen Kosten, die lediglich durch eine von der öffentlichen Hand verordnete Schliessung solcher Einrichtungen resultieren würden, geringer aus als im Referenzszenario mit konstanten Todesfällen.

In der Summe ergibt sich bei ansteigenden Fallzahlen ein eindeutig günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis von gesundheitspolitischen Massnahmen als in unserem Referenzszenario, da die Massnahmen in diesem Fall einen deutlich höheren gesundheitlichen Nutzen sowie geringere wirtschaftliche Zusatzkosten verursachen.

4. Kompensatorische Massnahmen sind Teil der Pandemiebekämpfung

5. Die Geschwindigkeit der Impfkampagne ist äusserst wichtig

Je schneller die Schweiz zur Normalität zurückkehren kann, desto schneller erholen sich Wirtschaft und Gesellschaft. Die Geschwindigkeit, mit der genügend Impfstoffe beschafft und erfolgreich verteilt werden können, ist eine extrem wichtige Komponente der aktuellen Wirtschaftspolitik, wenn nicht die wichtigste.

Von Anfang November bis Anfang Januar starben in der Schweiz im Durchschnitt rund 80 Menschen pro Tag an den Folgen von SARS-CoV-2. Mit jedem Tag, mit dem die Schweiz früher eine genügend hohe Immunisierung erreicht, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, kann somit eine grosse Zahl von Leben gerettet werden – und möglicherweise noch viel mehr, falls sich ansteckendere Varianten ausbreiten sollten.

Auch für die Wirtschaft zählt hier jeder Tag. Wenn durch Impfungen die Normalisierung der Wirtschaftslage einen Tag früher erreicht wird, spart die Schweiz bis zu 110 Millionen Franken. Diese Zahl kommt wie folgt zustande: Nach Schätzungen der KOF verursachte das Virus im vergangenen April einen Wertschöpfungs- und damit Einkommensverlust von rund 9 Mrd. CHF. Rund 5 Mrd. CHF waren einer rückläufigen Nachfrage nach schweizerischen Exportprodukten zuzuschreiben. Die restlichen 4 Mrd. CHF wurden durch eine Kombination aus inländischen Verhaltensänderungen und präventiven Gesundheitsmassnahmen verursacht. In der letzten Dezemberprognose der KOF wird der inländisch verursachte Verlust während der aktuellen zweiten Welle im aus heutiger Sicht optimistischen Basisszenario auf etwa 1.5 Mrd. CHF pro Monat geschätzt. Dieser könnte sich bei weiteren Verhaltensänderungen und/oder restriktiveren Massnahmen sogar etwas mehr als verdoppeln. Diese Zahlen legen demgemäss nahe, dass jeder zusätzliche Tag, an dem wir nicht zu einer normalen Situation zurückkehren können und in der gegenwärtigen Lage stecken bleiben, die Schweiz aus heutiger Sicht zwischen 25 und 110 Mio. CHF an Einkommen kosten könnte. Mit den Zahlen vom Frühjahr wären die Kosten sogar bis zu 130 Mio. CHF pro Tag.

Auch aus politisch-ökonomischer Sicht gilt: Je früher eine genügend hohe Immunität in der Bevölkerung erreicht wird, um die Pandemie zum Erliegen zu bringen, desto besser. Je länger es dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns (wieder) in einer Lage befinden, in der die enormen positiven externen Effekte von gesundheitspolitischen Massnahmen zu wenig berücksichtigt werden und daraus grosse Kosten entstehen. Wenn z.B. ein Kanton davon ausgeht, dass die Nachbarkantone gesundheitspolitische Massnahmen lockern, gibt es Anreize für jeden Kanton, ebenfalls die Hygienemassnahmen zu lockern. Da einzelne Unternehmen, Personen und somit Kantone in der Regel nicht den Überblick über alle externen Effekte haben (und einen Teil der Kosten von Anderen getragen wird), besteht die Gefahr, zu schnell zu viel zu lockern. Um Rebound-Effekte zu vermeiden, sollten gesundheitspolitische Massnahmen erst dann reduziert werden, wenn entweder die Zahl der Neuinfektionen wieder auf das Niveau zwischen der ersten und zweiten Welle gesunken ist, oder vordefinierte Schwellenwerte bezüglich des Durchimpfungsgrades der Bevölkerung erreicht sind. Je früher geimpft wird, desto eher wird per Definition ein solcher Zustand erreicht.

Schliesslich hat das Impfprogramm auch Auswirkungen auf die Kosten-Nutzen-Abschätzung weitergehender epidemiologischer Massnahmen. Unseren Schätzungen kann entnommen werden, dass zwischen 50% und 60% der durch Covid-19-Todesfälle verlorenen Lebensjahre auf Menschen im Alter über 75 Jahre entfallen (s. Anhang 2). Sobald diese Menschen flächendeckend immunisiert sind, verringert sich also auch die Nutzenseite unserer Berechnungen um gut die Hälfte, womit der Nutzen von weitgehenden Lockdown-Massnahmen dementsprechend abnimmt (s. Anhang 1).

Eine rasche und flächendeckende Durchimpfung ist daher auch aus ökonomischer Sicht das weitaus effizienteste Politikinstrument. Man darf das Impfprogramm mit guten Gründen als das wirksamste Konjunkturpaket seit Jahrzehnten betrachten.

Referenzen

Abberger, K. & Abrahamsen, Y. & Anderes, M. & Eckert, F. & Funk, A.K. & Graff, M. & Hälg, F. & Kronenberg, P. & Mikosch, H. & Mühlebach, N. & Neuwirth, S & Rathke, A. & Sarferaz, S. & Seiler, P. & Siegenthaler, M. & Streicher, S. & Stücker, A. & Sturm, J.-E. (2020). Konjunkturanalyse: Prognose 2021 / 2022. Zweite Welle lastet auf dem Arbeitsmarkt, KOF Analysen, 2020(4), 1-32, Zürich: KOF Swiss Economic Institute, ETH Zürich, https://doi.org/10.3929/ethz-b-000458776.

Aum, S. & Lee, S. Y. & Shin, Y. (2020). COVID-19 Doesn’t Need Lockdowns to Destroy Jobs: The Effect of Local Outbreaks in Korea. NBER Working Paper No. 27264, https://doi.org/10.3386/w27264.

Banks, J., Karjalainen, H., Propper, C. (2020). Recessions and health: the long-term health consequences of responses to the coronavirus. IFS Briefing Note BN281. The Institute for Fiscal Studies, April 2020.

Bonardi, J.P. & Brülhart, M. & Danthine, J.P. & Jondeau, E. & Rohner, D. (2020) The Economics of Wage Compensation and Corona Loans: Why and How the State Should Bear Most of the Economic Cost of the COVID Lockdown, voxeu.org, 6 April 2020.

Bundesamt für Raumentwicklung (2020): Empfohlener Wert der Zahlungsbereitschaft für die Verminderung des Unfall- und Gesundheitsrisikos in der Schweiz, Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung.

Bundesgericht (2010): Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Publisana Krankenversicherung gegen F. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_334/2010 vom 23. November 2010. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-V-395%3Ade&lang=de&type=show_document.

Cho, H. et al. (2013). Comorbidity-Adjusted Life Expectancy: A New Tool to Inform Recommendations for Optimal Screening Strategies. Annals of Internal Medicine, 159(10): 667-676.

Cutler D.M. & Summers, L.H. (2020). The COVID-19 Pandemic and the $16 Trillion Virus. JAMA. 2020, 324(15), 1495–1496, https://doi.org/10.1001/jama.2020.19759.

DuGoff E.H, Canudas-Romo V., Buttorff C., Leff B., Anderson G.F. (2014). Multiple chronic conditions and life expectancy: a life table analysis. Med Care 52(8):688-694. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25023914/

Ecoplan (2016): Empfehlungen zur Festlegung der Zahlungsbereitschaft für die Verminderung des Unfall- und Gesundheitsrisikos (value of statistical life). Schlussbericht. Auftraggeber: Bundesamt für Raumentwicklung ARE und Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. Bern, 19. September 2016.

Fana, M., & Tolan, S. & Torrejón, S. & Urzi Brancati, C. & Fernández-Macías, E. (2020). The COVID confinement measures and EU labour markets, EUR 30190 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Fuhrer L., & Ramelet, M., & Tenhofen J. (2020). Firm’s Participation in the COVID-19 Loan Program, SNB Working Paper 25/2020.

Goolsbee, A. & Syverson, C. (2021). Fear, Lockdown and Diversion: Comparing Drivers of Pandemic Economic Decline 2020. Journal of Public Economics, 193, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104311.

Hanushek, E.A., & Wößmann, L. (2020). The Economic Impacts of Learning Losses.. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

International Monetary Fund (2020), World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, Washington, D.C., October, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020.

KOF (2020). Was die Mobilität der Schweizer Bevölkerung während der zweiten Corona-Welle verrät, KOF Bulletin, 4. Dezember 2020.

NCS-TF (2020a). Unterstützung von Unternehmen in der zweiten COVID-19 Welle, Bern: Policy Brief der National COVD-19 Science Task Force. https://sciencetaskforce.ch/wp-content/uploads/2020/11/40_PB_Covid_loans_redux_2020-11-11_DE.pdf.

NCS-TF (2020b). Wissenschaftliches Update, Swiss National Covid-19 Science Task Force, 29. Dezember 2020.

OECD (2012), Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264130807-en.

Ornelas, E. (2020). Managing economic lockdowns in an epidemic. March 28, 2020. https://voxeu.org/article/managing-economic-lockdowns-epidemic.

Rathke, A. & Sarferaz, S. & Streicher, S. & Sturm, J.-E. (2020). Szenario-Analysen zu den kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, KOF Studies, vol. 148, Zurich: KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, https://doi.org/10.3929/ethz-b-000416463.

Rosen, S. (1988). The Value of Changes in Life Expectancy, Journal of Risk and Uncertainty 1, 285–304.

UVEK (2020). Value of Statistical Life (VOSL): Empfohlener Wert der Zahlungsbereitschaft für die Verminderung des Unfall- und Gesundheitsrisikos in der Schweiz, 11. November 2020.

Viscusi, K. & Aldy, J. (2003). The Value of a Statistical Life: A Critical Review of Market Estimates Throughout the Wold, Journal of Risk and Uncertainty, 27(1): 5-76.

ANHANG 1: Gegenüberstellung der geschätzten gesundheitlichen Nutzen und wirtschaftlichen Kosten bei einer starken Verschärfung der Massnahmen im Januar 2021

1 Szenarien für einen Lockdown ab Mitte Januar 2021, analog zu den Massnahmen von Mitte März 2020, mit bis zum 17. Januar 2021 gültigen Regeln und konstanten Todesfallzahlen (80 pro Tag, R=1) als Vergleichsszenario («counterfactual»); Berechnungen bis und mit Woche 16 nach Lockdown-Start; Zahlen gerundet.

2 Schätzungen ausgehend von Referenzszenario mit konstanter Zahl von täglich 80 Todesfällen (Reproduktionszahl R=1). Szenario «tiefe Wirksamkeit» geht aus von einer Lockdown-bedingten Halbierung der Fallzahlen alle 4 Wochen (R=0.9); Szenario «hohe Wirksamkeit» geht aus von einer Lockdown-bedingten Halbierung der Fallzahlen alle 2 Wochen (R=0.78). In beiden Fällen wirkt sich der Lockdown mit 3 Wochen Verzögerung auf die Todesfälle aus (mit Dank an Christian Althaus für Hinweise zur epidemiologischen Modellierung).

3 Annahme: Durchschnittlich verbleibende Restlebenszeit von Covid-19-Toten in der Schweiz zwischen 5.4 und 6.8 Jahren (untere bzw. obere Schranke in Spalte). Für Berechnung, s. Anhang 2.

4 Geldwert eines Lebensjahres = CHF 100,000 («angemessene» medizinische Kosten pro gewonnenes Lebensjahr gemäss Bundesgerichtsurteil von 2010).

5 Geldwert eines Lebensjahres = CHF 250,000 (gemäss Ansatz «Value of Statistical Life»; s. UVEK (2020) und Ecoplan (2016); kann interpretiert werden als breitere Berücksichtigung der gesundheitlichen Kosten im Sinne einer Zahlungsbereitschaft für die Verminderung von Unfall- und Gesundheitsrisiken, die z.B. auch den gesellschaftlichen bzw. sozialen Wert eines Lebensjahres einschliesst (siehe u.a. OECD (2012) und Cutler & Summers (2020)).

6 Für die Schätzung der wirtschaftlichen Kosten wird auf die Prognosemodelle der KOF, ETH Zürich zurückgegriffen (Rathke u.a. (2020)). Dabei werden insbesondere die Erfahrungen aus dem Frühjahr herangezogen und auf die heutige Situation angepasst. Als Ausgangspunkt dient die Winterprognose der KOF (Abberger u.a. (2020)), welche an die Bundesratsbeschlüsse vom 18. Dez. angepasst wurde.

Hier werden die zusätzlichen Effekte eines weitergehenden Lockdowns modelliert. Aus diesem Grund wird die Auslandsnachfrage nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie die Ausfälle, die durch das bereits vorhandene Verhalten der Bevölkerung und die geltenden Massnahmen verursacht werden. Es wird davon ausgegangen, dass zu den anfangs Januar 2021 gültigen Massnahmen weitere einschneidende Einschränkungen wie die Schliessung von Schulen und nicht essenzieller Geschäfte im Detailhandel hinzukommen. Die wirtschaftlichen Kosten in der Tabelle beziffern den zusätzlichen kurzfristigen Wertschöpfungsverlust, der durch die Erweiterung von Eindämmungsmassnahmen entsteht. Die Kostenspanne widerspiegelt unter anderem die Unsicherheit der Wertschöpfungsausfälle im Detailhandel, die teilweise durch steigende Online-Verkäufe wettgemacht werden dürften. Zudem ist nicht klar, ob im Hinblick auf Schutz- und Hygiene-Massnahmen auf gewisse Schliessungen in der Unterhaltungsbranche sowie bei persönlichen Dienstleistungen verzichtet werden kann.

ANHANG 2: Schätzung der Verlorenen Lebensjahre durch Covid-19 Todesfälle

Eine Variable von entscheidender Bedeutung für die Einschätzung der Nutzen der Pandemiebekämpfung ist die durchschnittliche Restlebenszeit, die den an Covid-19 verstorbenen Menschen entgangen ist. Je älter und je stärker durch Vorerkrankungen belastet die Verstorbenen, desto geringer die Anzahl der durch Covid-19 «geraubten» Lebensjahre.

Wir schätzen die erwartete Restlebenszeit anhand von Einzeldaten zu den Covid-19-Todesfällen in der Schweiz im Zeitraum 1. Juli 2020 bis 13. Januar 2021 und deren Verteilung nach Geschlecht und Alterskategorie in 5-Jahres-Gruppen. Basierend auf dieser Verteilung ergibt sich eine mittlere Restlebensdauer von 8.2 Jahren, wenn man die erwarteten Restlebenszeiten nach Geschlecht und Alterskategorie in der Schweiz (gemäss BFS) zu Grunde legt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Covid-19-Todesfälle Personen betreffen, die häufig von Vorerkrankungen betroffen sind, welche die Lebenserwartung einschränken. Da die durchschnittliche Anzahl chronischer Vorerkrankungen der Covid-19-Toten auch innerhalb einzelner Alterskategorien um ca. 1.5 Vorerkrankungen (auf einer Skala mit 7 verschiedenen Vorerkrankungskategorien) höher liegt als in der Allgemeinbevölkerung (gemäss Daten der Schweizer Gesundheitsbefragung 2017), wurde die durchschnittliche erwartete Restlebenszeit pro Alterskategorie um 1.0 bis 2.0 Jahre pro zusätzlicher chronischer Vorerkrankung reduziert (siehe z.B. DeGuff et al. (2014)). Wir betrachten einen Abschlag um 2.0 Jahre pro Vorerkrankung als Obergrenze, da zum einen die Reduktion von der Anzahl chronischer Erkrankungen abhängt und zum anderen detaillierte Schätzungen hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum vorliegen, und andere Studien einen eher kleineren Abschlag als realistisch erscheinen lassen. Gemäss Cho et al. (2013), z.B., beträgt der Abschlag ungefähr 1 Jahr. Wir nehmen daher diesen Wert als Untergrenze für die geschätzte Bandbreite der Auswirkung einer Vorerkrankung auf die erwartete Lebensdauer.

Die niedrige Schwelle trägt auch der Tatsache Rechnung, dass der Vergleich von Vorerkrankungen zwischen den BAG-Covid-19-Einzeldaten und den Einzeldaten aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden und Definitionen von Vorerkrankungen den Unterschied tendenziell überschätzen könnte. Wenn wir innerhalb der BAG-Covid-19-Einzeldaten vergleichen, wie viele Vorerkrankungen an Covid-19 verstorbene Personen im Vergleich zu nicht gestorbenen positiv getesteten Personen auswiesen, beträgt dieser Unterschied nur etwa 0.6 Vorerkrankungen. Die Vermutung liegt bei diesen Daten allerdings nahe, dass gerade bei älteren Personen vor allem die besonders Vulnerablen (z.B. in Pflegeheimen) systematisch getestet wurden und daher auch in dieser «Kontrollgruppe» der Überlebenden übervertreten sind.

Untenstehende Tabelle zeigt auf, welche kontrafaktischen Restlebenserwartungen unsere Berechnungen für Covid-19-Tote in verschiedenen Alterskategorien ergeben. Die erwartete Restlebensdauer der an Covid-19 Verstorbenen beträgt unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen zwischen 5.4 und 6.8 Jahre.

1 Gemäss Individualdaten Daten BAG zu den Covid-19 Todesfällen in der Schweiz von 1. Juli 2020 bis 13. Januar 2021.

2 Gemäss BFS, Lebenserwartungen nach Alter in 2019, gewichtet nach Verteilung Geschlecht der Covid-19 Toten.

3 Lebenserwartung pro Alterskategorie reduziert um 1.0 Jahre pro zusätzlicher chronischer Erkrankung von Covid-19-Toten (gemäss Einzeldaten BAG) im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (gemäss Einzeldaten Schweizer Gesundheitsbefragung 2017).

4 Lebenserwartung pro Alterskategorie reduziert um 2.0 Jahre pro zusätzlicher chronischer Erkrankung von Covid-19 Toten (gemäss Einzeldaten BAG) im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (gemäss Einzeldaten Schweizer Gesundheitsbefragung 2017).

ANHANG 3: Graphische Darstellung des zusätzlichen Nutzens und der zusätzlichen Kosten einer Verschärfung der gesundheitspolitischen Massnahmen

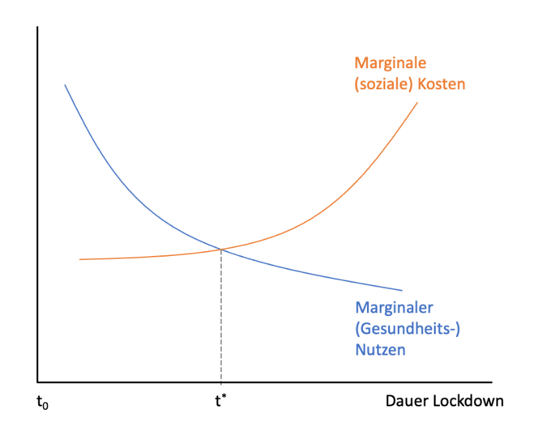

Striktere gesundheitspolitische Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie stiften einen Nutzen (Vermeidung von Todes- und Krankheitsfällen, Reduktion von Unsicherheit), haben aber auch Kosten für die Wirtschaft und Gesellschaft zur Folge. Diese Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses hängt, wie oben beschrieben, von der Pandemielage ab. Gemäss unseren einfachen Berechnungen (Anhang 1) zeigt sich in der aktuellen Situation vor allem bei kürzeren und effektiven Massnahmen ein relativ hoher Grenznutzen (d.h. zusätzlicher Nutzen aufgrund der Einführung einer strikteren Massnahme) im Vergleich zu fast konstanten Grenzkosten. Graphisch kann dies wie in Abb. 1 dargestellt werden. Die Grenznutzenkurve (blau) wird dabei als fallend angenommen, da der zusätzliche (oder marginale) Nutzen eines Lockdowns mit zunehmender Dauer abnimmt. Während die Grenzkosten (orange Kurve) in einer kurzfristigen Betrachtung etwa konstant sind, ist es plausibel anzunehmen, dass diese mit längerer Dauer eines Lockdown-Szenarios ansteigen, und somit ein ungünstigeres Kosten-Nutzenverhältnis resultieren würde. Ein Anstieg der Grenzkosten lässt sich z.B. durch zusätzliche Kosten im Bildungswesen, Arbeitsmarkt oder auch im Gesundheitswesen erklären (siehe z.B. Hanushek und Wössmann 2020, Fana et al. 2020, Banks et al. 2020).

In dieser Situation stellt sich grundsätzlich die Frage nach der optimalen Dauer eines Lockdowns, wobei aus ökonomischer Sicht ein Optimum erreicht wird, wenn der zusätzliche Nutzen den zusätzlichen Kosten einer Verlängerung des Lockdowns entspricht (in Abb. 1 bei t*). Hierbei gilt zu beachten, dass die Grenznutzenkurve umso höher liegt, je höher die aktuelle Zahl der Todesfälle und die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus ist, womit aus ökonomischer Sicht ein längerer Lockdown optimal ist. Umgekehrt gilt in einer Situation mit niedrigen und fallenden Todeszahlen (eine Zielgrösse hierfür müsste definiert werden), dass der marginale Nutzen für die Volksgesundheit relativ niedrig ist, womit ein Lockdown aus ökonomischer Sicht nicht mehr optimal wäre, wenn die Grenznutzen unter der Grenzkostenkurve liegt (in der Abb. wäre dann t*=t0).

Abbildung 1: Dauer des Lockdowns

Quelle: Ornelas (2020), eigene Darstellung

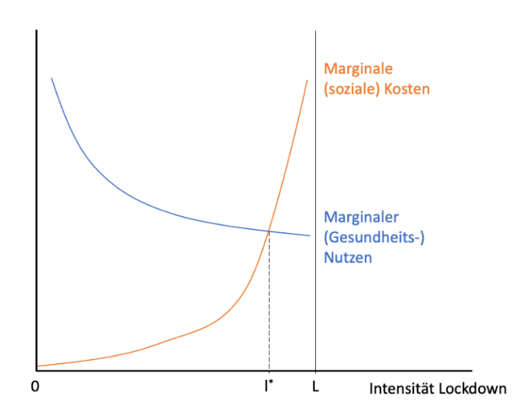

Unsere Berechnungen in Anhang 1 zeigen ebenso, dass das Kosten-Nutzenverhältnis eines Lockdown-Szenarios besser ist, je effektiver die Massnahmen sind. In unserer Simulation ist die Effektivität durch die Halbwertszeit bezüglich der Anzahl Todesfälle berücksichtigt, wobei sich auch hier ein abnehmender Grenznutzen zeigt. Graphisch kann dies wie in Abb. 2 mit der blauen marginalen (Gesundheits-) Nutzenfunktion (hier im Bezug zur Intensität des Lockdowns) dargestellt werden. Demgegenüber stehen zunächst nur geringe Grenzkosten von Lockdown-Massnahmen, die jedoch höher werden, je strikter und einschränkender für die Wirtschaft und Gesellschaft diese Massnahmen sind. Eine maximale Lockdown-Intensität (in Abb. 2 mit L bezeichnet) könnte dabei mit einem kompletten Stillstand des öffentlichen (und privaten) Lebens gleichgesetzt werden, welcher zu sehr hohen marginalen Kosten für die Wirtschaft und Gesellschaft führen würde.

Ebenso wie bei der Dauer stellt sich auch bei der Intensität eines Lockdowns die Frage der optimalen Gestaltung, wobei wiederum das Kriterium Grenznutzen gleich Grenzkosten angewandt wird (in Abb. 2 ist das Optimum durch l* illustriert). Analog zur Argumentation oben ist der Grenznutzen umso höher, je stärker die Pandemie ist, so dass eine höhere Intensität der Lockdown-Massnahmen optimal ist. Sobald sich jedoch die Pandemie-Situation entspannt, verschiebt sich die Grenznutzenkurve nach unten und striktere Massnahmen sind aus ökonomischer Sicht nicht mehr zu rechtfertigen. Eine weitere Schlussfolgerung aus Abb. 2 ist, dass die Lockdown-Massnahmen implizit einer gewissen Ordnung folgen. Das heisst zum Beispiel, dass bei der Schliessung von öffentlichen und privatwirtschaftlichen Einrichtungen aus ökonomischer Abwägung zuerst diejenigen geschlossen werden sollten, die den grössten marginalen Nutzen für die Volksgesundheit bei gegebenen marginalen Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft verursachen.

Abbildung 2: Intensität des Lockdowns

Quelle: Ornelas (2020), eigene Darstellung

Hinweise:

[1] Die Originalfassung, wie sie dem EDI und damit dem Bundesrat am 7. Januar 2021 zur Verfügung gestellt wurde, finden Sie hier.

[2] Siehe z.B. Goolsbee und Syverson (2021) und Aum et al. (2020).

[3] Siehe International Monetary Fund (2020, Kapitel 2).

[4] Siehe z.B. Rathke et al. (2020).

[5] Neuere Schätzungen zur Mobilität in der Schweiz zeigen zum Beispiel, dass diese im Herbst trotz deutlich höherer Fall- und Todeszahlen weniger stark zurückging als im Frühjahr. Siehe z.B. KOF (2020).

[6] Einfache Regressionsanalysen auf der Basis des Zeitraums 04.11-21.12.2020, in dem es in der Schweiz erhebliche kantonale Unterschiede bei den Restriktionen gab, deuten darauf hin, dass Kantone wie Glarus, Schwyz, Nidwalden und Appenzell-Innerhoden die Reproduktionsrate des Virus um etwa 0.1 Punkte hätten verringern können, wenn sie ähnliche Restriktionen wie die Kantone Neuenburg und Waadt vorgenommen hätten. Trotz deutlicher Spillover-Effekte zwischen den Kantonen, welche die Wirksamkeit von kantonsspezifischen Massnahmen verringern, lag die Reproduktionsrate in den Kantonen mit den strengsten Massnahmen – auch wenn man für die Ausgangssituation kontrolliert – mit Durchschnittswerten um 0.85 deutlich niedriger als im Rest des Landes. Zum Vergleich, im April 2020 lag der Reproduktionswert schweizweit bei durchschnittlich 0.7 bei den dann gültigen Massnahmen und vermutlich hoher Befolgung durch die Bevölkerung (hohe Compliance bzw. Adhärenz).

[7] Siehe Bundesgericht (2010).

[8] Siehe Bundesamt für Raumentwicklung (2020), Ecoplan (2016) und OECD (2012).

[9] Cutler und Summers (2020) vermuten, dass die von Covid-19 verursachten Gesundheitskosten um knapp 60% ansteigen, wenn zusätzlich zu den Kosten der Todesfälle auch die Kosten von langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinzugerechnet werden.

[10] Siehe den Task Force Policy Brief «Support to business in the second wave» (NCS-TF (2020a)) sowie Fuhrer, Ramelet und Tenhofen (2020) und Bonardi et al. (2020).

In response to request from: Federal Council

Date of request: 18.12.2020

Date of response: 07.01.2021

(this version 19.01.2021)

Experts involved: Economics

Contact persons: Stefan Boes, Marius Brülhart, Aymo Brunetti, David Dorn, Rafael Lalive, Jan-Egbert Sturm, Beatrice Weder di Mauro